देश के कम से कम 38 शहर अत्यधिक जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र में स्थित हैं और देश का 60 फीसदी भौगोलिक हिस्सा भूकंप की चपेट में आ सकता है। दिल्ली मेट्रो जैसी कुछ संरचनाओं को यदि छोड़ दिया जाए, तो शहरों की अधिकांश संरचना तीव्र भूकंप को झेलने में सक्षम नहीं है और ऐसे में इन शहरों में भूकंप आने पर बड़ी तबाही हो सकती है। नेपाल में आए भूकंप का अनुमान भूगर्भशास्त्रियों को पहले से ही था, जिन्होंने एशिया की मुख्य भूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के लगातार पड़ रहे दबाव के कारण हिमालयी क्षेत्र में और भी भूकंप आने की चेतावनी दी है।

भारतीय मानक ब्यूरो ने 1962 में पहली बार 'भूकंप रोधी डिजाइन के लिए भारतीय मानक शर्त' का प्रकाशन किया था, जिसमें ताजा संशोधन 2005 में किया गया है। इसकी सिफारिश के मुताबिक देश के कम ही मकान बने हुए हैं। यह मानक बाध्यकारी नहीं है। इसलिए किसी को पता नहीं है कि भूकंप-रोधी आवासीय मकान बनाने के लिए कोई दिशा-निर्देश है। दिल्ली मेट्रो की संरचना भूकंप झेलने में सक्षम है और ऐसी कुछ ही संरचनाएं हैं। भुज में 2001 का भूकंप आने के बाद बने मकान इस मानक पर आधारित हैं। महाराष्ट्र के लातूर में 1993 में आए 6.4 तीव्रता के भूकंप में करीब 10 हजार लोग मारे गए थे, जबकि इस क्षेत्र को भूकंप वाला क्षेत्र नहीं माना जाता है।

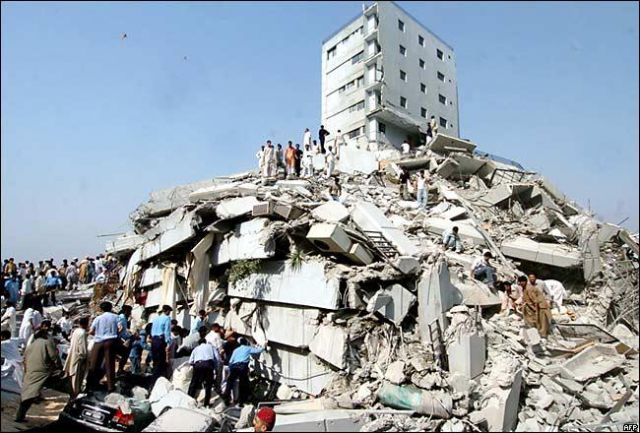

इस भूकंप में अधिकांश लोग इसलिए मारे गए, क्योंकि मकानों की संरचना भूकंप झेलने के लायक नहीं थी। इसी वजह से गुजरात में भी लोग मारे गए थे। भारत सरकार ने अभी भूकंप क्षेत्र में पड़ने वाले 38 प्रमुख शहरों की सूची बनाई है। गृह मंत्रालय के लिए 2006 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है, "इन शहरों के अधिकतर मकान भूकंप झेलने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए इनमें से किसी भी शहर में भूकंप आने पर बड़ी तबाही हो सकती है।" भूगर्भशास्त्रियों के मुताबिक, भूखंड एक विशाल पट्टी पर तैरता है। ये पट्टियां लगातार खिसकती रहती हैं, जिससे भूकंप आते हैं। छोटे झटके हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन बड़े झटके हमें हिला देते हैं।

हिमालय और उत्तर भारत खास तौर से भूकंप वाले क्षेत्र में पड़ता है। मानव का अस्तित्व पैदा होने से बहुत पहले एक विशाल महाद्वीप गोंडवाना से भारत टूट कर अलग हुआ था। भारतीय पट्टी उत्तर की ओर खिसकती हुई करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यूरेशियन पट्टी से टकरा गई। इसी टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ। भारत अभी भी एशिया की मुख्य भूमि पर सालाना पांच सेंटीमीटर की दर से दबाव डाल रहा है। हाल में सबसे बड़ा भूकंप 2005 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आया था, जो भारत और यूरेशियाई पट्टी के टकराव के शीर्ष पर स्थित है। इस भूकंप में करीब 80 हजार लोग मारे गए थे।

भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर की ओर पड़ने वाले दबाव के कारण देश का 60 फीसदी हिस्सा भूकंप की चपेट में आ सकता है। गुजरात में 2001 में आए भूकंप में करीब 20 हजार लोग मारे गए थे। इसके बाद 2004 का सूनामी इसलिए पैदा हुआ था, क्योंकि भारतीय पट्टी और बर्मा पट्टी का जोड़दार घर्षण हुआ था। बर्मा पट्टी पर ही अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। इस घर्षण के कारण 9.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जो तीसरा सबसे भयानक भूकंप था। इसके कारण धरती की सतह 100 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में टूट कर ऊपर उठ गई। इससे एक विशाल जल राशि में उछाल आया, जिससे पैदा हुई सुनामी में 14 देशों में करीब 2,30,000 लोग मारे गए। अभी तक देश के प्रमुख शहर में बड़ा भूकंप नहीं आया है, लेकिन दिल्ली भूकंप क्षेत्र-4 में स्थित है।

श्रीनगर और गुवाहाटी भूकंप क्षेत्र-5 में स्थित है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई भूकंप क्षेत्र-3 में स्थित है। ऐतिहासिक संकेतों के मुताबिक एक भयानक भूकंप कभी भी आ सकता है। यह सबक बिहार में 1934 और असम मं 1950 में आए भूकंप से मिलता है। बिहार के 1934 के 8.4 तीव्रता के भूकंप का केंद्र हिमालय से 10 किलोमीटर दक्षिण में था। इसका झटका मुंबई और ल्हासा तक महसूस किया गया था। इसमें बिहार के अधिकतर जिले के करीब सभी बड़े मकान धाराशायी हो गए थे। कोलकाता में भी कई मकान ध्वस्त हो गए थे।

इस आपदा में 8,100 लोग मारे गए थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि छुआछूत के पाप की सजा है। भूगर्भशास्त्रियों के मुताबिक, 1950 के असम के भूकंप ने हिमालय में एक बड़े भूकंप की जमीन तैयार कर दी है। इस भूकंप के बाद 65 साल बीत गए हैं और संभव है कि कोई विकराल भूकंप आने ही वाला हो।